Gustave Miklos : la guerre 14-18 et l’armée d’Orient

- Christiane Garaud-Patkaï

- 7 juil. 2025

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 6 déc. 2025

« Les colonies étrangères voulant prouver à la France leur reconnaissance pour l’hospitalité si généreuse qu’elle n’a cessé de leur accorder, ont fait circuler […] les listes d’enrôlement volontaire ». (L’Intransigeant, 6 août 1914).

Miklos fut de ceux qui, avec Cendrars et Canudo, directeur du journal Montjoie !, lancèrent l’appel aux volontaires étrangers. Parmi les engagés volontaires, on comptait Jean Goulden, Paul Jouve, François Louis-Schmied, Jean Lambert Rucki, Joseph Csaki et Gustave Miklos.

Miklos est envoyé dans l’armée d’Orient sous le pseudonyme de Rameau. Différents dessins signés, datés et situés de sa main en témoignent.

On le trouve tour à tour à Oran en 1914, à Saïda en 1915, à Bizerte en 1916. À partir de 1916, il est en Macédoine, dans la région de Bello Grotno, à Vatilük, à Floca*, puis à Salonique, point de fixation de l’armée des Alliés venus aider les Serbes à combattre les Turcs. Après l’entrée en guerre de la Grèce, l’armée d’Orient tient un front continu de l’Albanie à la Thrace.

Raymond Bouyer relate l’expédition, dans un article de la revue L’Art et les artistes de 1924 consacré à Paul Jouve :

« […] bientôt Salonique, au fond de son golfe radieux, et la Macédoine immense, ensuite la petite Grèce, un peu du Péloponnèse ; une halte, en 1917, au Mont Athos, inoubliable vision semée d’images et de couleurs neuves pour les yeux d’un peintre ; enfin longue randonnée, dans l’armée serbe, du sud au nord jusqu’à Belgrade… Salonique, d’abord, avec sa rade grouillante et les buffles du port, ses trente-deux minarets dressés sur la mer de saphir et ses nombreuses églises grecques, qui sont, pour la plupart, des basiliques byzantines : Saint Démêtre, incendié, Sainte-Sophie, devenue mosquée, les Douze-Apôtres et les merveilleuses mosaïques du VIIIe siècle à Saint-Georges ».

Salonique fut ravagée par un incendie les 18 et 19 août 1917. Le journal Athènes, du 14 février 1919, la décrivait ainsi :

« Salonique présentait aux yeux du voyageur qui pénétrait dans sa vaste rade par une belle matinée de printemps, un spectacle des plus enchanteurs … Baignée dans la claire lumière du soleil d’orient, la vieille ville, débordant de la ceinture trop étroite de ses vieux murs, lavait pour ainsi dire ses hôtels, ses cafés et ses lieux de plaisir, dans les eaux bleues de la mer. Le chaos de ses maisons en désordre, de ses jardins aux arbres verdoyants, de ses ruelles tortueuses, de ses marchés couverts, escaladait les pentes de la colline qui dominent les bastions crénelés du vieux château fort. […] Au milieu de tout cet ensemble pittoresque, comme pour mettre davantage en valeur les tons chauds et variés des maisons multicolores, les hauts minarets des nombreuses mosquées, rendues par les Grecs depuis la conquête de 1912, au culte chrétien, dressaient vers le ciel la blancheur immaculée de leurs fûts gracieux, épanouis vers le sommet, dans une galerie circulaire […]. Les plombs des coupoles byzantines de Sainte-Sophie, de Saint-Grégoire Palma, la métropole orthodoxe, étincelaient sous les feux du soleil. »

Alors que les troupes alliées sont stationnées à Salonique, Miklos effectue des missions de reconnaissance en avion dans la section « camouflage ». Il s’agissait d’exécuter des relevés de terrain pour camoufler des batteries. Un jour, son avion tombe : le pilote est tué, Miklos s’en sort légèrement blessé.

La dernière année de la guerre, Miklos est affecté au Service archéologique de l'Armée d'Orient (SAAO) avec Jean Lambert Rucki. Ils ont pour tâche de restaurer les mosaïques de la coupole de l’église Saint-Georges.

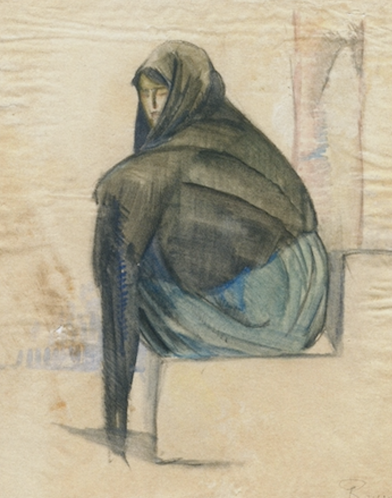

Il en gardera un souvenir marquant, en fit plusieurs croquis, dessins, gouaches, aquarelles, et ramena même quelques tesselles. En 1978, Mme Marie-Louise Miklos conservait encore chez elle, rassemblés dans un carton à dessins, des relevés rapides d’architecture, des esquisses d’hommes et de femmes croisés dans les rues, des paysans, tous d’une grande sensibilité de facture.

La rencontre de Miklos et Lambert Rucki doit être datée au plus tard de 1916. On connaît, en effet, deux portraits de Miklos par Lambert Rucki datés de 1916 passés dans une vente à Drouot**.

Lors de cette campagne, Miklos découvre aussi Athènes. Il relève avec passion les mesures du Parthénon et étudie ses proportions. Il dira plus tard qu’il a préféré la sculpture grecque archaïque aux sculptures de l’époque classique. Répondant à un journaliste du Dauphiné libéré le 27 novembre 1948, il déclare :

« … Ma plus grande joie a été de découvrir au cours d’une permission pendant la guerre, au musée de l’Acropole d’Athènes, une statue de la Grèce antique. Je parle bien de la Grèce antique, avant que Phidias et les sculpteurs de son école se soient mis à faire ce qu’ils voyaient. L’art, alors, tout comme celui des Egyptiens ou de l’Elam, était conditionné par un sentiment de durée qui poussait à une simplification des formes pour aller vers la grandeur… ».

En février 1919, eut lieu à Athènes le Salon des Beaux-arts d’Orient. Une salle était consacrée aux artistes français. Qui sont-ils ? Des soldats amenés par la guerre. Ils exposent des fusains, des aquarelles, des gouaches, des crayons, des plumes, autant de techniques, qui ne requièrent pas un matériel important, et idéales pour le relevé rapide, l’esquisse, qui permettent de fixer un coin de paysage où l’on ne fait que passer, de saisir en hâte la topographie d’un lieu. Les œuvres exposées sont presque toutes des paysages, des monuments, des figures d’hommes et de femmes du pays.

Miklos, pour sa part, y exposait six œuvres : un Paysage à la gouache « dont toutes les couleurs chantent l’orient » en dit un certain Henry Bardo, Femme turque, Enfant turc, Jeune fille tzigane, L’Aveugle, et Mosquée à Salonique, cette dernière commentée ainsi par ce même critique :

« L’œil s’est attaché au minaret et ceci seul jaillit sûrement peint parce que exactement vu ; les premiers plans, au contraire, se dégradent et se déforment à mesure qu’ils s’écartent de l’axe de vision, les arbres qui s’élèvent à la gauche agitent leurs palmes dans le flou et le désordre chatoyant que donne une vision non accommodée ».

Parmi les exposants figuraient Lambert, Rameau, Grand, Bray, Rimbert, Hennequet, Barthe, Allègre, Boudila, Denis, Duchemin, pour beaucoup des noms d’emprunt. Ces jeunes hommes ont été mis en contact direct avec l’art du Proche-Orient, l’art grec, l’art byzantin, l’art turc, l’art arabe. Ils reviennent à Paris avec, dans la tête, les couleurs vibrantes de ces pays ensoleillés.

L’amour de Miklos pour l’émail, l’or, l’argent, la turquoise qu’on retrouve si souvent dans les objets qu’il conçoit pour Jacques Doucet, il faut sans doute en chercher une des sources dans ses cinq années de pérégrinations guerrières. L’art décoratif des années 1925 est imprégné de ces visions.

Si cela se vérifiait, on pourrait également faire un rapprochement avec la mode. On a parlé de la « femme cubiste » pour expliquer la simplification des lignes qui a gouverné la mode de cette époque et qu’on retrouve dans les sculptures féminines de Miklos. Mais, en réalité, cette mode est plus proche du vêtement oriental, qui flotte autour du corps sans le contraindre, qu’aux formes cubistes.

Auteur :

Christiane Garaud-Patkaï, Trésorière du Comité Gustave Miklos, historienne de l'art diplômée de l'Université Paris IV, auteur du mémoire "La vie de Gustave Miklos, peintre, illustrateur et sculpteur (1888-1967)", soutenu en 1978, sous la direction de M. Bernard Dorival (+), professeur émérite.

*Les noms de Bello Grotno, Vatilük et Floca figurent sur des dessins de ces années de guerre, mais, hors de celui de Vatilük, les autres n’ont pas été retrouvés sur les cartes ni dans les témoignages d’autres soldats qui ont participé à cette campagne.

** Vente Drouot du 26/11/1976, « Art nouveau, art déco » provenant de la galerie du Luxembourg : N° 26, Portrait de G. Miklos devant un de ses tableaux, dessin au crayon et à la plume sur papier contrecollé, titré et dédicacé : « Campagne d’Orient. A mon ami G. Rameau », signé et daté Lambert 1916, 19 x 17,5 cm. N° 27 : Portrait de G. Miklos, dessin au crayon sur papier, signé en bas, à droite, Lambert, daté 1916 et titré « Campagne d’Orient », 12 x 13 cm.